知っているものと関連させて学んでいく

こんにちは。新人エンジニアのiidahです。

アイソルートに入社して2か月が経ちました。業務の中でAWSなどの技術的なことをひたすら学んでいく日々を過ごしています。

そんな日々を過ごしていく中で「知っているものと関連させて学んでいく」ことが、何かを学ぶに当たり非常に有効だなと感じたので、記事にしようと思いました。

新人エンジニアの方や、勉強法を模索している方は、ぜひご一読ください!

目次

1,この記事の目的

3,最後に

1,この記事の目的

この記事では自分が社会人になって何かを学習するに当たり、「知っていることと関連させて学んでいく」ことのメリットを示しています。この勉強法が新人エンジニアの方や、勉強法に悩んでいる方への選択肢の1つになってほしいという想いがあり、この記事を書きました。

2,関連させて学ぶことのメリット

「知っているものと関連させて学んでいく」勉強法には大きく2つのメリットがあります。

1つ目のメリットは「自分の理解している単語に置き換えることで理解しやすくなる」です。

具体例として、AWS EC2というAWSのサービスを学習した時の流れを使います。

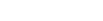

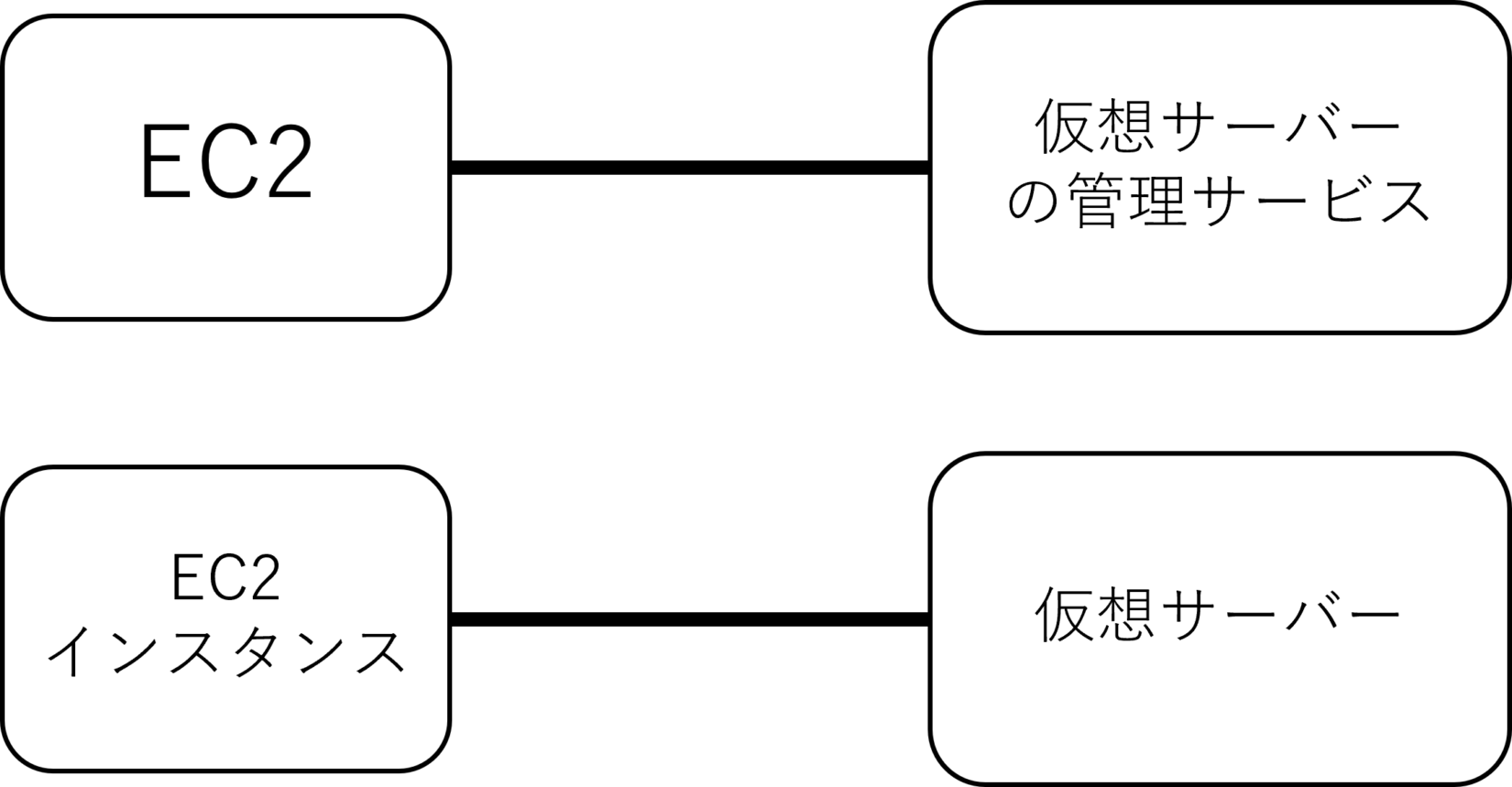

AWS EC2自体は、基本設計書の読み込みの時に存在を知りました。EC2について、案件の基本設計書を読み進めていき「仮想サーバー」に関することを表しているということが分かりました。ここから以下の図のように考えることができます。

図のようなつながりを意識することで、EC2に関する説明があれば「仮想サーバーに関する説明をしているのか」と考えることができ、自分の知っている言葉に置き換えることで、内容をとらえやすくなります。

また、EC2という言葉自体に自分の中で「仮想サーバーに関する言葉」という意味を持たせることで、その言葉を適切なタイミングで使えるようにもなります。

2つ目のメリットは「間違った解釈をすぐに正すことができる」です。

ここでも例としてAWS EC2を用いて説明します。上のメリットのEC2の説明について違和感を持った方がいると思います。

実はEC2自体は「仮想サーバー」を指すのではなく、「仮想サーバーを管理するサービス」を指す言葉なのです!

実際に仮想サーバーそのものは「EC2インスタンス」と呼ばれます。

わたしは基本設計書の内容を読み違えて理解をし、後に公式ドキュメントを読んでこのことに気づきました。

このように学習をしていく中で、間違った捉え方をしてしまうことがあると思います。しかし、以下の図のように

「EC2 = 管理サービス」「EC2インスタンス = 仮想サーバー」

と関連する言葉で再度置き換えることで、すぐに解釈を正すことができます。

3つ目のメリットは「類似しているものの予測ができる」です。

具体例としてAWSの別のサービスを用います。

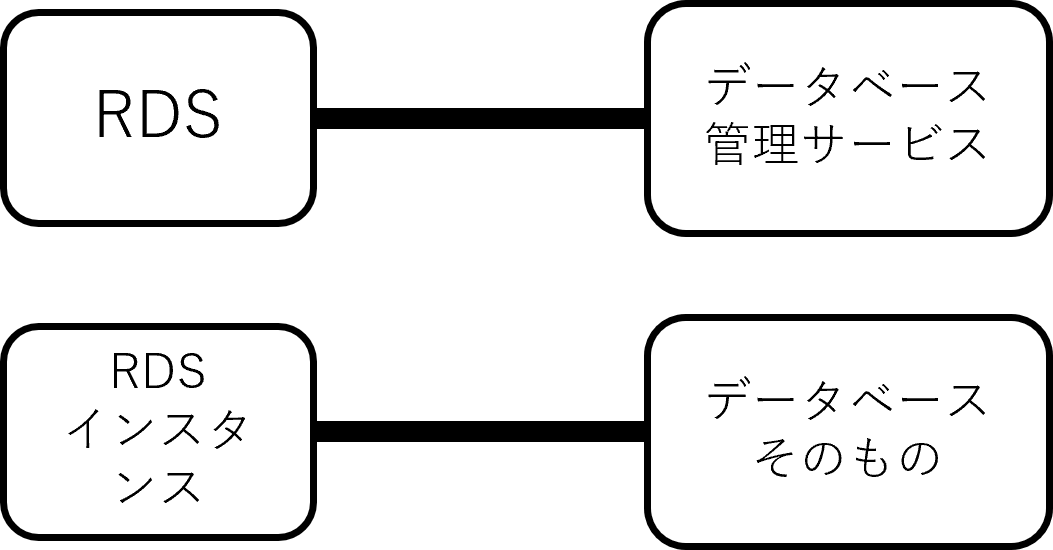

AWSには「RDS(Relational Database Service)」というデータベース(DB)の管理サービスがあります。ここで「RDSインスタンス」という言葉を新たに学ぶとき、EC2を学んだ時のように単語の置き換えで考えると以下のようになります。

EC2 = 仮想サーバーの管理サービス → RDS = データベースの管理サービス

EC2インスタンス = 仮想サーバー → RDSインスタンス = ???

このことから「RDSインスタンス 」は「データベースそのもの」を指す言葉というのが予測でき、実際にRDSインスタンスはデータベースそのものを指す言葉です。

図で表すと以下のようになります。

このように、学んだ知識体系から、新たなものを学んだ時に、それが何かを予測しやすくなります。

3,最後に

この学習方法を行うことで、知識、単語を体系的に理解することができより記憶に残るほか、図式的にとらえやすくなるので他の人に学習した内容を説明しやすくなります。

また、他人に説明することで自身の理解力の向上も図ることもできます。

勉強法を模索しているそこのあなた、是非「知っていることと関連させて学んでいく」勉強法、試してみませんか?