今からでも遅くない!Claude Code入門解説

はじめに

こんにちは。システムサービス本部クラウドソリューショングループの shimizuy です。

皆さん、Claude CodeというAIエージェントサービスはご存じでしょうか?

今回は「ClaudeとClaude Codeの違いは?」「AIエージェントツールとは?」といった基本的な説明から、メリット/デメリット、そして直近の案件で実際に導入して得られた知見について紹介します。

この記事を通じて「Claude Codeをこんなふうに活用できそうだ」とイメージしていただければ幸いです。

目次

Claudeとは

Claudeは、OpenAIを辞めた元社員の方々が立ち上げたAnthropic社という会社が開発・提供している大規模言語モデル、いわゆるLLMです。

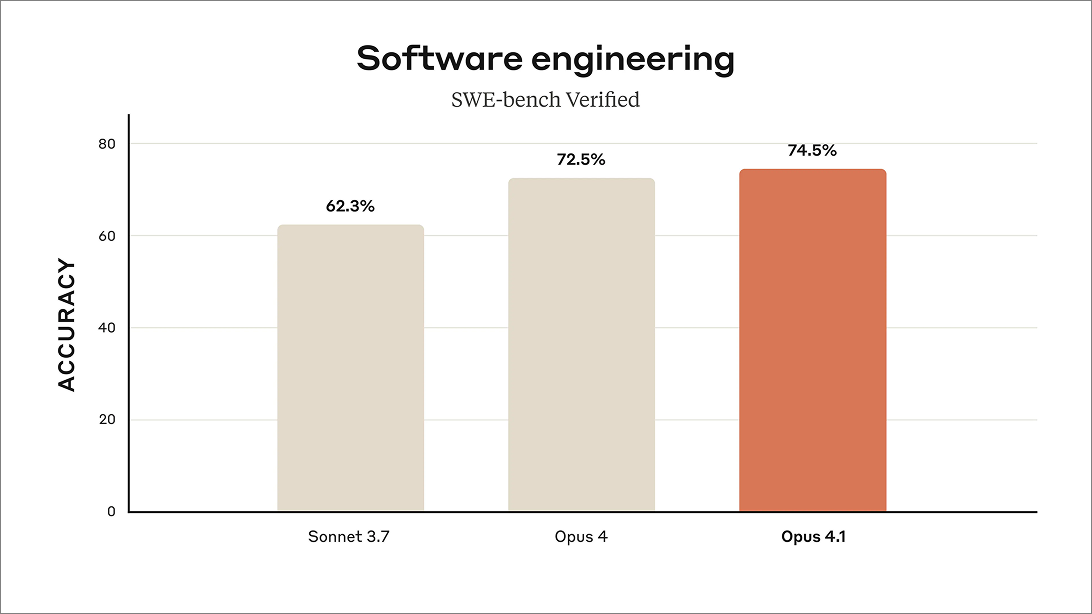

最新のモデルは、2025年8月に公開されたClaude Opus 4.1になります。

現在のメジャーなモデルとしては大きく分けて性能の違う 2 つのタイプがありまして、以下が代表的なものになります。

- Claude Sonnet 4:コストと応答速度のバランスが良い

- Claude Opus 4.1:より高性能で深い思考が可能

そして、Anthropic社は、競合他社と比較しても特に安全性を非常に重視しており、特に企業での業務利用を考えた設計になっているというのもポイントになります。

具体的には、デフォルトで入出力は、当社のモデルのトレーニングには使用されないような設定になっており、Anthropicからのフィードバックを受ける場合を除き、Claudeとのやり取りをトレーニングに使用されることはありません。

また、データの転送中や保存中は自動的に暗号化処理が施されるようになっています。

他社製品では、このあたりのセキュリティレベルがプラン毎に異なることが多いため、デフォルトでここまで対応してくれていると企業側も業務利用を検討しやすくなります。

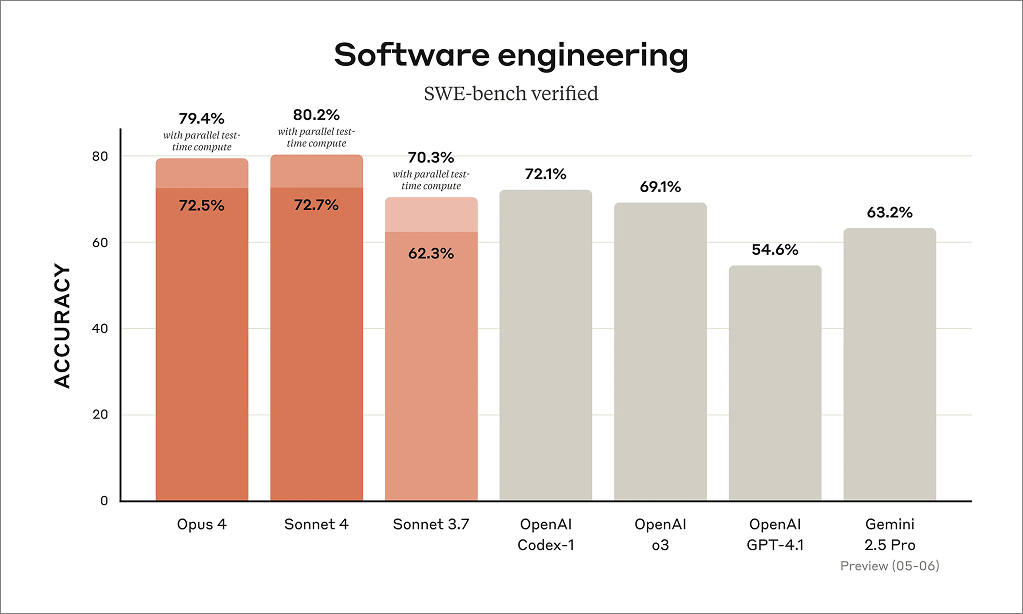

▼ Claude 4シリーズと他社のモデルを比較したベンチマーク表

▼ Claude Opus 4.1とClaudeの他モデルを比較したベンチマーク表

性能面で言うと、OpenAIのChatGPTやGoogleのGeminiとよく比較されるようにかなり賢く、もちろん汎用的な用途にも使えるモデルにはなっているのですが、特に強いのがコーディング支援で、これは他のサービスと比べてもトップクラスといわれています。

また、ユニークな特徴として、AIに求める思考の深さを段階的に切り替えできる仕組みがあります。

例えば、迅速なレスポンスが欲しい場合と、じっくりとした深い考察が欲しい場合で、AIの回答スタイルを調整することができます。

ChatGPTでもDeepThinkの機能はありますが、より細かい段階で思考の深さを指定できるという点は、Claudeならではの魅力だと思います。

Claude Codeとは

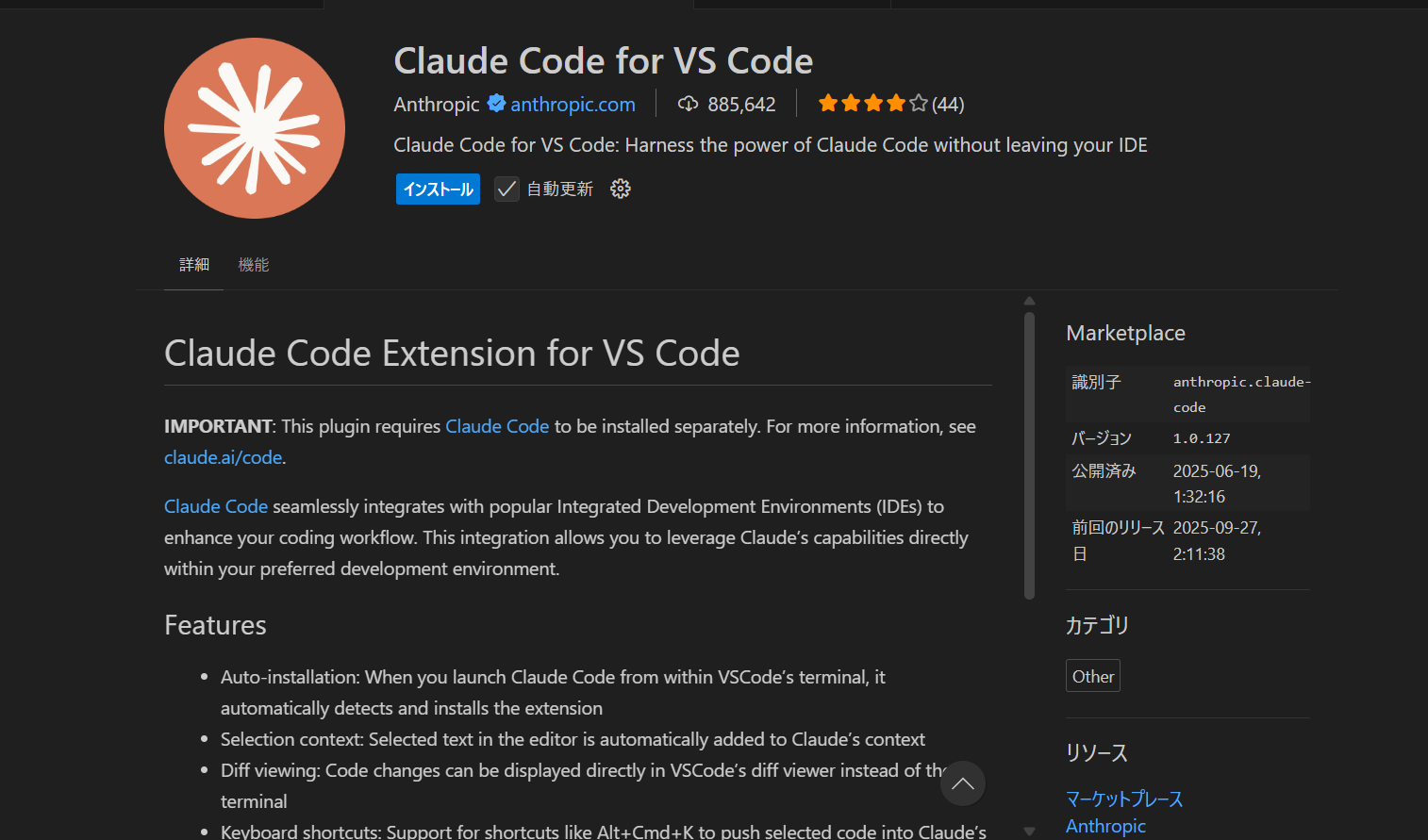

Claude CodeはAnthropic社が提供するAI開発支援ツールです。VS Code拡張機能およびコマンドラインインターフェース(CLI)として利用でき、コードベース全体を理解しながら開発作業を支援します。

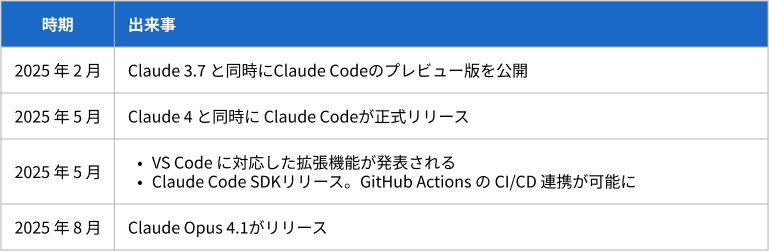

直近の動向を簡単に整理すると次のとおりです。

それまでCLI操作のみでやや敷居が高かったところに、VS Codeで直接利用できるようになったことが転機でした。また SDKによりGitHub Actionsなどから呼び出せるようになり、自動化の幅も広がりました。

それまでは、コードエディタでAIを活用するならCursorやClineといった専用ツールが人気でしたが、Claude CodeがVS Codeに対応したことで、ユーザーが一気にClaude Codeに流れてきたような背景があります。

Claude Codeで出来ること

Claude Codeの機能としては主に以下の5つです。

- プロジェクト全体の構造や挙動を把握・解析

- 新機能の設計や具体的な実装のサポート

- バグの特定とデバッグ作業の効率化

- コードリファクタリングの提案と修正

- ソースコードに基づく説明資料や仕様書の自動作成

他のAIサービスとの類似点ばかりのようにも見えるかもしれませんが、Claude Codeの最大の特徴は、コードベース全体の構造とコンテキストを理解した上で作業を行う点にあります。

一方、ChatGPTでは、ユーザーが仕様説明をしてコードを読み込ませ、レスポンスに対してフィードバックして軌道修正するという煩雑なやり取りが多く発生します。このようなプロジェクト理解による恩恵については、Claude Codeに軍配が上がると考えています。

▼ VS Codeで利用可能なClaude Codeの拡張機能

また、Claude CodeとVS CodeのようなIDEを組み合わせることで、スライドのように視覚的な側面と合わさったメリットが見えてきます。

まず、視覚的な開発体験ができる点で、CLIのみですと、テキストベースでやり取りするしかなかったんですが、VS Codeならエディタの中でコードの差分やClaudeが提案してきた変更を「どこがどう変わったのか」直感的に把握できるようになります。

さらに、ファイル管理の観点でも大きなメリットがあります。CLIですと修正時の動きが見えづらいことから、結果的に少ないファイル単位でのやり取りになってしまいがちですが、VS Codeではプロジェクトのフォルダ構造を視覚的に見ながら作業できるので、「この変更はどのモジュールに影響するのか」といった理解がしやすいです。

加えて、デバッグ効率も大きく向上します。Claude CodeとVS Codeのデバッグ機能が連携できることが非常に大きなメリットで、AIに修正を提案してもらった後にすぐデバッグして、そのまま問題箇所を洗い出すという流れをスムーズに実行できます。

例えばリンターやJestなどのテストで発生したエラーをすぐに確認して修正に取り掛かることができ、さらにはClaude Codeに修正を任せて過程を見守るだけということも可能になります。

そして最後に、ライブコーディング(リアルタイム開発支援)による高速開発ができるという点も大きなメリットになると思います。Claude Codeであれば、他のAIツールであれば何往復もラリーを重ねることで認識をすり合わせ、解決してきていたような問題が、それこそ劇的なスピードで解決まで導いていくことができます。

コードの修正なんかだと、基本的には毎回「この操作は問題ないですか?」といった確認がClaude Codeから出てくるのですが、ここでちゃんとチェックせずにClaudeに任せすぎてしまうとブラックボックス化してしまう危険もあります。

とはいえ、エンジニアとしての基礎力をしっかりと身につけていれば、自分の判断とClaudeの提案を組み合わせて、非常に高速で開発を進めることができるため、そのメリットは非常に大きいと言えます。

実案件の導入時におけるポイント

1. Claude Code導入における課題意識

導入検討の段階では、以下の3つの課題が大きな論点となりました。

- セキュリティ・情報管理

⇒ AIに対してファイル操作をどこまで許可するかを曖昧にすると、誤操作や意図しないコミットを許容してしまうリスクがあります。

- 品質・精度のコントロール

⇒ Claudeの出力をそのまま受け入れると、バグや非効率なコードが混入する可能性があり、またチーム独自のコーディング規約に沿わないリファクタリングが入り込むリスクがあります。 - 操作性の課題

⇒ CLIベースの利用では、長文プロンプトの取り回しや日本語文字化けといった実務上の課題が発生しました。

2. ガイドラインとして導入した工夫

上記の課題に対応するため、実際のプロジェクトでは次のような仕組みを導入しました。

- CLAUDE.mdの活用

Claude Codeは初回起動時にCLAUDE.mdを読み込みます。ここにプロジェクト固有のルールやコーディング規約を明記することで、AIに正しくコンテキストを理解させ、チーム共通の品質基準を担保しました。また、今回に関しては既存プロジェクトへの導入だったため、/initコマンドでファイル操作の権限範囲を明確化しました。たとえば「特定ディレクトリの操作を禁止」といった形でセキュリティ境界を設け、誤って GitHub に push してしまうリスクを回避しました。 - settings.jsonの活用

settings.jsonの設定をすることで「Claudeにどこまでファイル操作をさせてよいか/させてはいけないか」をあらかじめ設定・制御できます。Claudeにファイル操作を一任していますと、誤ってGitHubにpushされてしまうなどのリスクもありますので、特定のファイル操作はsettings.jsonの”deny”項目に記載して禁止するといった形で、安全性を担保しています。 - カスタムコマンドの活用

最大の工夫は、カスタムコマンドによるプロンプト外出しです。

長文プロンプトをその場で入力するのではなく、prompt.mdとして外部ファイル化し、/AIコマンドで読み込む仕組みにしました。

これにより、以下の改善を行うことができ、結果として、プロジェクト知識を文書化する文化が根付いたことが最大の成果となりました。- プロンプト内容が文書化され、チームで共有・再利用可能に

- 設計思想や開発方針を明示でき、指示文そのものの品質が向上

- Claude Codeの出力精度・効率の改善

まとめ

Claude Codeは「ただAIを使う」だけではなく、セキュリティ・品質・操作性を意識した運用ガイドラインとセットで導入することが重要です。

今回も様々な工夫についてご紹介しましたが、導入後どのようにチーム全体で運用していくのか考えた上で、色々と検討しながら進めていくことが開発効率を大きく高めるポイントだと思います。

AIの技術力に振り回されるのではなく、AIを使いこなすことを意識して、今後も様々なAI活用の知見を共有していければと思います。